目次

- 肩甲骨はがしを試して痛みが悪化していませんか?

- 肩甲骨のコリほぐしでやってはいけない事

- ・無理に力を加えないこと

- ・整体を受ける際のチェックポイントケアをおこなう人の選び方

- 肩甲骨の痛みやコリ、こんな原因があるかも?

- 放っておくとどうなる?肩甲骨のコリが引き起こすトラブル

- 「肩甲骨はがし」にも種類がある?意外と知らないその違い

- ① 手技による肩甲骨はがし(徒手療法)

- ② 運動・ストレッチ系の肩甲骨はがし

- ③ 道具を使う肩甲骨はがし(フォームローラー・ストレッチポールなど)

- ④ 無理に「剥がす」タイプの肩甲骨はがし(危険!)

- 肩甲骨の不調を改善する一般的な治療法とは?

- ① 整体・マッサージ(徒手療法)

- ② 鍼灸(しんきゅう)治療

- ③ ストレッチ・運動療法

- ④ 姿勢改善・骨格矯正

- ⑤ 温熱療法(ホットパック・温泉・入浴)

- 自宅でできる!肩甲骨をほぐす簡単セルフケア

- ① 肩甲骨ぐるぐる回し(基本ストレッチ)

- ② タオルを使った肩甲骨ストレッチ

- ③ 壁押し肩甲骨エクササイズ

- ④ お風呂でじんわり温めケア

- ⑤ 寝る前の肩甲骨リラックス法

- 肩甲骨のコリ解消におすすめの食べ物とは?

- ① 筋肉の疲労回復に◎「タンパク質」

- ② 血流を良くする「ビタミンE」

- ③ 炎症を抑える「オメガ3脂肪酸」

- ④ ストレス&自律神経を整える「マグネシウム」

- ⑤ 筋肉のこわばりを防ぐ「水分」

- 肩甲骨のコリ解消におすすめの食べ物とは?

- ① 筋肉の疲労回復に◎「タンパク質」

- ② 血流を良くする「ビタミンE」

- ③ 炎症を抑える「オメガ3脂肪酸」

- ④ ストレス&自律神経を整える「マグネシウム」

- ⑤ 筋肉のこわばりを防ぐ「水分」

- 肩甲骨のこりと睡眠の関係!ぐっすり眠ることが改善のカギ

- ① 寝不足は肩甲骨まわりの緊張を悪化させる

- ② 寝る前のリラックスで肩甲骨のこりを軽減

- ③ 枕の高さが合わないと肩甲骨がこる!?

- ④ 寝る環境を整えて、肩甲骨の疲れをリセット

- 肩甲骨のこりと睡眠の関係!ぐっすり眠ることが改善のカギ

- ① 寝不足は肩甲骨まわりの緊張を悪化させる

- ② 寝る前のリラックスで肩甲骨のこりを軽減

- ③ 枕の高さが合わないと肩甲骨がこる!?

- ④ 寝る環境を整えて、肩甲骨の疲れをリセット

- 整体で肩甲骨のこりを根本改善!施術の流れと体験談

- ① 施術の流れ

- ② 【改善例】こんな変化がありました!

- ③ 【体験談】実際に通われた患者さんの声

- 肩甲骨のこりに関するよくあるQ&A

- Q1: 肩甲骨が痛いとき、無理に動かさない方がいいですか?

- Q2: 肩甲骨のこりがひどいとき、整体はどういう施術をするんですか?

- Q3: 「肩甲骨はがし」って本当に効果があるのですか?

- Q4: 肩甲骨のこりを解消するためには、どれくらいの頻度で整体に通うべきですか?

- Q5: 肩甲骨のこりが解消しても、またすぐに戻ることはありますか?

- Q6: 自宅でできる簡単なセルフケアはありますか?

- Q7: 肩甲骨のこりがひどくなる前に予防する方法はありますか?

- 肩甲骨のケアを習慣化して快適な毎日を取り戻しましょう!

- あなたの肩甲骨、もっと動かしてあげませんか?

肩甲骨はがしを試して痛みが悪化していませんか?

「肩甲骨はがしを試したら、逆に肩が痛くなった…」

「ゴリゴリやられて怖かった…」

「肩こりに効くと思ったのに、楽にならない…」

こんな経験はありませんか?

肩こりや背中のハリを解消したくて「肩甲骨はがし」を受けたのに、かえって痛みが増したり、不快感が残ったりすることがあります。

無理な動きは避けましょう。動きが芳しくないのに強引に肩甲骨を動かそうとすると、筋肉や関節に負担がかかって痛めるリスクを引き起こす事もあるのです。

当院では、無理に肩甲骨を剥がす施術ではなく、お一人おひとりの体の状態に合わせた優しい整体で、根本から改善を目指します。

「肩こりがつらいけど、どうすればいいの?」とお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。あなたに合った正しいケア方法をご紹介します。

肩甲骨のコリほぐしでやってはいけない事

間違った方法で肩甲骨をほぐさない様にするためにも、肩甲骨はがしのリスクと正しい知識を知っておきましょう。

・無理に力を加えないこと

肩甲骨に限った話ではないですが、無理な力を加えると関節を痛める可能性もあります。

例えば十分に体をほぐさないでいきなり肩甲骨を動かそうとしたり、五十肩や骨密度の低い方、脱臼しやすい方、肩の手術歴などがある方は特に注意が必要ですので闇雲に動かすのは避けましょう。

・整体を受ける際のチェックポイントケアをおこなう人の選び方

もし整体院で安全に施術を受けたい場合は、丁寧にヒアリングしてくれたり、施術だけでなくリスクやセルフケアもトータルで教えてくれる所が望ましいでしょう。

肩甲骨の痛みやコリ、こんな原因があるかも?

肩甲骨まわりがガチガチに固まってしまうのには、いくつかの理由があります。知らず知らずのうちに、こんな原因が積み重なっていませんか?

- 長時間のデスクワーク → パソコンやスマホを見続けると、肩が前に巻き込み肩甲骨が動きにくくなる

- 猫背や姿勢の悪さ → 背中が丸まると肩甲骨が広がりっぱなしになり、動きが制限される

- ストレスや自律神経の乱れ → 緊張状態が続くと筋肉がこわばり、肩甲骨まわりが硬くなる

- 運動不足 → 普段から肩甲骨を動かす機会が少ないと、血流が悪くなりコリが蓄積

- 無理な肩甲骨はがし → 強引に剥がそうとすると筋肉や靭帯を傷めてしまう

「もしかして私の肩こり、これが原因かも?」と思ったら、日常のクセを見直すことが改善の第一歩です。

放っておくとどうなる?肩甲骨のコリが引き起こすトラブル

「肩甲骨が固まってるけど、まあ大丈夫かな…」と放置していると、実は後々こんな症状につながることもあります。

- 慢性的な肩こり・首こり → 肩甲骨の動きが悪いと、首や肩の筋肉に負担がかかり、常に凝った状態に…

- 四十肩・五十肩 → 肩甲骨まわりの筋肉が硬くなると、腕が上がらなくなったり、寝ている間も痛みを感じたりすることも

- 頭痛やめまい → 肩甲骨のこりが首や頭の血流を悪くし、緊張型頭痛やめまいを引き起こすことがある

- 呼吸が浅くなる → 肩甲骨の動きが悪いと胸が開かず、無意識に浅い呼吸になりやすい

- 姿勢の悪化や背中の張り → 猫背や巻き肩が悪化し、背中全体がガチガチに固まってしまう

「ただの肩こり」と思っているうちに、気づいたら体全体に不調が出てしまうことも…。でも大丈夫!早めに正しくケアすれば、元の軽やかな体を取り戻せますよ。

「肩甲骨はがし」にも種類がある?意外と知らないその違い

一口に「肩甲骨はがし」と言っても、実はさまざまなやり方があります。整体院やジム、YouTubeのストレッチ動画などで見かける方法を大きく分けると、こんな種類があります。

① 手技による肩甲骨はがし(徒手療法)

整体師や施術者が手を使って肩甲骨の動きを引き出す方法です。

- 特徴:肩甲骨の周りの筋肉をほぐしながら、肩甲骨の可動域を広げる

- メリット:一人では動かしにくい部分もしっかりケアできる

- デメリット:強引にやると痛みや炎症の原因になる

② 運動・ストレッチ系の肩甲骨はがし

ヨガやストレッチ、筋膜リリースなどで肩甲骨の動きを改善する方法です。

- 特徴:自分で簡単にできるので、日常的に取り入れやすい

- メリット:無理のない範囲で続けやすく、姿勢改善にもつながる

- デメリット:間違ったやり方をすると、逆に筋肉を痛めることも

③ 道具を使う肩甲骨はがし(フォームローラー・ストレッチポールなど)

フォームローラーやストレッチポールを使って、肩甲骨まわりをほぐす方法です。

- 特徴:自重を使うので負担が少なく、初心者でも試しやすい

- メリット:セルフケアとして継続しやすい

- デメリット:やりすぎると筋肉を痛めたり、逆に緊張させてしまうことも

④ 無理に「剥がす」タイプの肩甲骨はがし(危険!)

一部の施術や動画では、肩甲骨を「無理に引き剥がす」ようなやり方が紹介されています。

- 特徴:強い力で肩甲骨を動かそうとするため、痛みを伴うことが多い

- デメリット:筋肉や靭帯を傷めたり、炎症を起こすリスクがある

「肩甲骨はがし」という言葉はもともと、「肩甲骨の動きを改善するための施術・運動」を指しますが、最近は無理に剥がすような方法も広まっています。大切なのは「痛みを感じず、安全に肩甲骨を動かすこと」。

肩甲骨の不調を改善する一般的な治療法とは?

肩甲骨まわりのコリや痛みを解消するためには、無理な「肩甲骨はがし」ではなく、体の状態に合った適切なケアが大切です。一般的に行われる治療法をいくつかご紹介します!

① 整体・マッサージ(徒手療法)

整体院やマッサージ店で受けられる施術で、肩甲骨の動きをスムーズにする方法です。

特徴:筋肉をほぐしながら、肩甲骨の可動域を広げる施術が中心。

メリット:プロの手で体のバランスを整えられるので、即効性が期待できる。

デメリット:施術者によって技術が異なるため、無理に強く押されると痛みが出ることも。

② 鍼灸(しんきゅう)治療

ツボを刺激して血流を改善し、肩甲骨のまわりの筋肉をゆるめる方法。

特徴:肩甲骨周辺のツボを狙い、深部の筋肉の緊張をやわらげる。

メリット:筋肉だけでなく、自律神経のバランスを整える効果も期待できる。

デメリット:鍼が苦手な人には向かない場合も。

③ ストレッチ・運動療法

肩甲骨を正しく動かすことで、こりを改善する方法。

特徴:ヨガや肩甲骨ストレッチなどで可動域を広げ、血流を促進する。

メリット:自分でできるので、継続しやすく根本改善につながる。

デメリット:間違ったやり方をすると逆効果になることがある。

④ 姿勢改善・骨格矯正

猫背や巻き肩を改善し、肩甲骨が自然に動きやすい状態をつくる。

特徴:骨盤や背骨の歪みを調整し、体全体のバランスを整える施術。

メリット:肩甲骨だけでなく、肩こりや腰痛の根本改善にもつながる。

デメリット:一度で劇的に変わるわけではないため、継続が必要。

⑤ 温熱療法(ホットパック・温泉・入浴)

肩甲骨まわりを温めて血行を促し、筋肉の緊張をほぐす方法。

特徴:お風呂やホットパックを使って温めることで、リラックス効果も得られる。

メリット:手軽にできて、肩こり・疲労回復にも◎。

デメリット:温めるだけでは根本的な解決にはならないので、運動や整体と組み合わせるのがベスト。

どの治療法も、「痛みを我慢しない」「無理に動かさない」ことが大切です。

自宅でできる!肩甲骨をほぐす簡単セルフケア

「整体に行きたいけど、なかなか時間が取れない…」

「自宅でできるケアがあれば試してみたい!」

そんな方のために、肩甲骨の動きを良くする簡単なセルフケアをご紹介します。どれもすぐにできるものばかりなので、ぜひ試してみてください!

① 肩甲骨ぐるぐる回し(基本ストレッチ)

デスクワークやスマホの見すぎで固まった肩甲骨をほぐします。

やり方

- 背筋を伸ばして立つ or 椅子に座る

- 肩をすくめるように持ち上げる

- 肩を後ろに大きく回しながら、肩甲骨を寄せる

- ゆっくり10回まわす(前後両方)

👉 ポイント:呼吸を止めずに、ゆったりと大きく動かしましょう!

② タオルを使った肩甲骨ストレッチ

タオルを使うと、肩甲骨まわりがしっかり伸ばせます!

やり方

- 肩幅より少し広めにタオルを持つ

- 頭の上にタオルを持ち上げる

- そのままゆっくり腕を後ろに引き、肩甲骨を寄せる

- 5秒キープして元の位置に戻す(5〜10回繰り返し)

👉 ポイント:背中を丸めず、胸を開くように意識すると◎!

③ 壁押し肩甲骨エクササイズ

壁を使って、肩甲骨を正しく動かすトレーニングです。

やり方

- 壁に背中をつけて立つ

- 頭・背中・お尻を壁にしっかりつける

- 肘を90度に曲げ、壁に沿わせたまま腕を上げ下げする

- 10回ゆっくり繰り返す

👉 ポイント:腕を上げるときに肩がすくまないように注意!

④ お風呂でじんわり温めケア

お風呂の中でも肩甲骨のケアはできます。

やり方

- 湯船にゆっくり浸かる(38〜40℃がベスト)

- お湯の中で肩を前後に回す

- 肩甲骨まわりを手で軽くマッサージする

👉 ポイント:血行が良くなるので、入浴後にストレッチをするとさらに効果UP!

⑤ 寝る前の肩甲骨リラックス法

寝る前に行うと、肩の力が抜けて睡眠の質もアップ!

やり方

- 仰向けに寝て、枕なしでリラックス

- 両手をバンザイするようにゆっくり上げる

- そのまま深呼吸をしながら10秒キープ

- ゆっくり手を下ろす(5回繰り返し)

👉 ポイント:肩甲骨がじんわり床につくのを感じながら、ゆったり行いましょう。

無理に「肩甲骨を剥がそう!」とするのではなく、毎日少しずつほぐしていくのが大切です。続けていくうちに、肩の軽さを実感できるはずですよ!

肩甲骨のコリ解消におすすめの食べ物とは?

肩甲骨まわりのコリや痛みを和らげるには、食事からのサポートも大切です。筋肉の疲労回復や血行を促す栄養を意識的に摂ることで、より早くスッキリした体を目指せますよ!

① 筋肉の疲労回復に◎「タンパク質」

肩甲骨まわりの筋肉が硬くなるのは、疲労の蓄積が原因のひとつ。良質なタンパク質をしっかり摂ることで、筋肉の修復を助けます。

おすすめ食材:鶏むね肉、卵、大豆製品(豆腐・納豆)、魚、ヨーグルト

② 血流を良くする「ビタミンE」

血行が悪くなると、肩甲骨まわりの筋肉も固まりやすくなります。ビタミンEを含む食材で、血液の流れをスムーズにしましょう!

おすすめ食材:アーモンド、アボカド、かぼちゃ、ほうれん草、ひまわりの種

③ 炎症を抑える「オメガ3脂肪酸」

肩こりや筋肉の緊張が続くと、体の中で軽い炎症が起こっていることも。オメガ3脂肪酸には、炎症を抑える働きがあります。

おすすめ食材:青魚(サバ・サンマ・イワシ)、えごま油、亜麻仁油、くるみ

④ ストレス&自律神経を整える「マグネシウム」

肩甲骨のコリは、ストレスや自律神経の乱れとも関係しています。マグネシウムを摂ることで、筋肉の緊張を和らげ、リラックスしやすくなります。

おすすめ食材:バナナ、海藻類、ナッツ類、大豆製品、ダークチョコレート

⑤ 筋肉のこわばりを防ぐ「水分」

体の水分が不足すると、血流が悪くなり、筋肉もこわばりやすくなります。特にデスクワークや運動不足の方は、意識して水分補給をしましょう。

おすすめ飲み物:常温の水、白湯、ルイボスティー、ハーブティー

「肩甲骨はがし」だけでなく、食事からもケアを取り入れることで、より効果的に肩の軽さを実感できます。ぜひ、普段の食事に取り入れてみてくださいね!

あなた:

ChatGPT:

肩甲骨のこりに関するよくあるQ&A

「肩甲骨が痛いけど、どうしたらいいの?」

「肩甲骨のこりを改善したいけど、整体ってどんなことをするの?」

こんな疑問をお持ちの方に向けて、よくある質問とその回答をまとめました!

Q1: 肩甲骨が痛いとき、無理に動かさない方がいいですか?

A1: 肩甲骨まわりが痛いとき、無理に動かすのは逆効果です。無理に動かすと筋肉をさらに硬直させたり、炎症を引き起こす可能性があります。まずは、安静にして温めることが大切です。その後、専門的なケアを受けると、痛みの改善に繋がります。

Q2: 肩甲骨のこりがひどいとき、整体はどういう施術をするんですか?

A2: 当院では、肩甲骨のこりを改善するために、まずは筋肉を緩めるための優しい施術を行います。その後、肩甲骨や背中の動きをスムーズにする調整を加え、最終的に全身のバランスを整えることを目指します。痛みを感じることなく、リラックスした状態で受けられますので、安心してお越しください!

Q3: 「肩甲骨はがし」って本当に効果があるのですか?

A3: 「肩甲骨はがし」は、無理に肩甲骨を動かそうとすることで一時的な軽さを感じることはあるかもしれませんが、根本的な改善には繋がりません。当院では、肩甲骨まわりの筋肉をしっかりほぐし、全身のバランスを整える方法で、より長期的な改善を目指します。

Q4: 肩甲骨のこりを解消するためには、どれくらいの頻度で整体に通うべきですか?

A4: こりの程度によりますが、最初の2〜3回は1週間に1回を目安に通っていただくと、効果を実感しやすいです。その後は、月に1〜2回のメンテナンスがオススメです。セルフケアも併用しながら、段階的に回復を目指しましょう!

Q5: 肩甲骨のこりが解消しても、またすぐに戻ることはありますか?

A5: 肩甲骨のこりが解消しても、姿勢や生活習慣が改善されない限り、再発する可能性はあります。そのため、整体での施術後は、日常生活での姿勢やセルフケアを意識していただくことが大切です。正しい姿勢や定期的なケアを心がけることで、再発を防ぐことができます!

Q6: 自宅でできる簡単なセルフケアはありますか?

A6: はい!自宅でできる肩甲骨のセルフケアとして、肩回しやタオルを使ったストレッチがオススメです。また、寝る前に肩甲骨を軽くほぐすことで、睡眠の質も改善され、日中の疲れが取れやすくなります。詳しい方法は、記事でご紹介しているのでぜひ参考にしてください!

Q7: 肩甲骨のこりがひどくなる前に予防する方法はありますか?

A7: 日常生活で意識してほしいのは、姿勢を正しく保つことです。特に長時間座るときは、肩甲骨を意識して動かすことが大切です。定期的に肩甲骨周りのストレッチをすることも、予防になりますよ!少しの意識と習慣が、肩甲骨のこりを防ぐカギです。

これらのQ&Aを参考にして、肩甲骨のケアに役立ててくださいね!

肩甲骨のケアを習慣化して快適な毎日を取り戻しましょう!

肩甲骨のケアに魔法の様な即効性のあるものは存在しません。しかし継続的にストレッチなどでケアする事で肩甲骨が本来の動きを取り戻し、徐々に効果が期待できる様になります。

肩こり痛みがある時だけ行うのではなく、日々継続して行う事が一番の予防策です。

特に日常生活で座りっぱなしにの姿勢が多い方は積極的にケアしましょう。

今回は、肩甲骨のこりの原因から改善方法まで、たっぷりお伝えしました!肩甲骨まわりのこりがひどくなる前に、日常的なケアを行うことが大切です。セルフケアや整体での施術を組み合わせることで、肩甲骨の動きやすさを取り戻し、痛みを軽減できるんですよ!

もし、今肩甲骨まわりのこりがつらいと感じているなら、無理に我慢せず、専門の整体師に相談するのが一番の近道です。整体院では、あなたの体に合わせた施術で、しっかりと改善をサポートします。

あなたの肩甲骨、もっと動かしてあげませんか?

今すぐ、肩甲骨のケアを始めて、痛みのない軽やかな体を手に入れましょう!

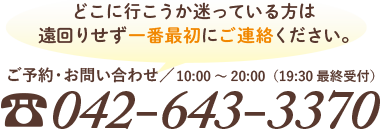

お電話やWEBから、簡単にご予約いただけます。

どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。あなたの健康をサポートするために、全力でお手伝いさせていただきます!