「肩がいつも重い…」「マッサージしてもすぐにこる…」「デスクワークで肩がバキバキ…」

そんな肩こりの悩みを抱えていませんか?

肩こりは単なる筋肉の疲労だけでなく、 姿勢の歪み・血行不良・自律神経の乱れ など、さまざまな原因が絡み合って起こることが多いです。実は「肩をもんでも良くならない…」という方ほど、根本的な原因が別にある可能性が高いのです。

当院では、 筋肉だけでなく、姿勢や自律神経のバランスを整える整体 を提供し、多くの方の肩こりを改善へ導いてきました。

「もう一生この肩こりと付き合うしかないのかな…」と諦める前に、ぜひ一度当院の整体を試してみませんか?

目次

- 肩こりの原因とは?あなたの肩こり、実はこれが原因かも!

- 肩こりを感じる場所がいつも同じ理由は?

- 肩こりのメカニズムとは?どうして肩こりが起こるのか?

- 肩こりを放置すると将来起こり得る症例とは?

- 肩こりの種類とその由来

- 1. 筋肉性肩こり(筋筋膜性肩こり)

- 2. 神経性肩こり

- 3. 姿勢性肩こり

- 4. 血行不良による肩こり

- 5. 精神的なストレスによる肩こり

- 6. 冷え性による肩こり

- 肩こりの一般的な治療法

- 1. マッサージやストレッチ

- 2. 温熱療法(ホットパッドやお風呂)

- 3. 姿勢の改善

- 4. 運動や軽いエクササイズ

- 5. 薬物療法(鎮痛剤や筋弛緩薬)

- 6. 整体やカイロプラクティック

- 環境を改善する事で肩こりを予防する具体的な方法

- パソコンの位置を工夫する

- スマホを見るときはなるべくスマホを目線の高さにする

- 肩こりの自宅でできるセルフケア

- 1. 肩回しエクササイズ

- 2. 温かいタオルで肩を温める

- 3. デスクワーク中の姿勢チェック

- 4. 肩甲骨はがし

- 5. 簡単なストレッチ

- 6. 自宅でのマッサージ

- 肩こりに適する飲食物

- 1. ビタミンB群を含む食品

- 2. マグネシウムを豊富に含む食品

- 3. オメガ3脂肪酸を含む食品

- 4. 鉄分・タンパク質を多く含む食品

- 5. ビタミンCを豊富に含む食品

- 6. 水分補給

- 肩こりと睡眠の関係

- 1. 睡眠中の姿勢が肩こりを引き起こすことがある

- 2. 質の良い睡眠が肩こりの改善に役立つ

- 3. 不安やストレスが睡眠の質を低下させる

- 4. 枕とマットレスの選び方

- 肩こりの整体での改善方法

- 1. 初回のカウンセリングと検査

- 2. 筋肉の緊張をほぐす施術

- 3. 姿勢改善のためのアプローチ

- 4. 日常生活でできるケアを提案

- 5. 改善例と患者さんの体験談

- 肩こりに関するよくあるQ&A

- Q1: 肩こりはどんな原因で起こるの?

- Q2: 仕事中に肩こりを予防する方法はありますか?

- Q3: どうして睡眠が肩こりに影響するの?

- Q4: 肩こりを放置しておくとどうなるの?

- Q5: 自宅でできる肩こりのセルフケアにはどんな方法がありますか?

- Q6: 整体での施術は肩こりに効果がありますか?

- Q7: 肩こりはどれくらいで治りますか?

- Q8: ストレスが肩こりを悪化させる理由は?

- まとめ

- 今すぐ骨盤王国八王子整体院で肩こりの改善を始めましょう!

肩こりの原因とは?あなたの肩こり、実はこれが原因かも!

肩こりは一度悩み始めると、なかなか改善しないものですよね。実は肩こりは様々な要因が絡み合って引き起こされるもの。これらの原因が単独で発症することもあれば、複数の要因が重なり合って肩こりを悪化させることもあります。

人間は二足歩行をする様になってから、首や腰に負担がかかりやすい身体になってしまったのです。首から肩にかけての筋肉が姿勢を保つために負担が増え、血流が悪くなり重く感じて生じるのが肩こりの始まりです。

首や背中に負担がかかる様な姿勢で長時間作業をしたり、姿勢か崩れた状態(猫背など)、運動不足や精神的なストレス、なで肩、ショルダーバッグ、冷房などで腰痛になる場合も多くあります。

以下に、肩こりの主な原因をまとめました。

-

筋肉疲労

長時間同じ姿勢で過ごすと、肩の筋肉が緊張して疲労がたまり、血行が悪くなります。すると、血液中に疲労物質や老廃物が溜まっていき、肩こりが悪化しやすくなります。特にデスクワークなどで肩に負担をかける時間が長いと、筋肉疲労が原因となりやすいです。 -

血行不良

血液の流れが悪くなると、筋肉に必要な酸素や栄養が届きづらくなります。これが肩こりを引き起こす大きな要因。冷房で体が冷えたり、長時間の同じ姿勢が続くことで血行が滞り、肩こりが悪化します。 -

末梢神経の傷

末梢神経が圧迫されることで、肩こりが引き起こされることもあります。神経がうまく機能しないと、肩の痛みや違和感が強く感じられます。特に首や肩の筋肉が硬くなると、神経に圧力がかかりやすくなるので、注意が必要です。 -

首や背中が緊張するような姿勢での作業

首や背中に負担をかけるような姿勢で作業をしていると、肩の筋肉が緊張しやすくなります。例えば、パソコンを使っているときに首を前に出して作業をしていると、肩こりを引き起こしやすいです。 -

姿勢が悪い(猫背・前かがみ)

姿勢が悪いと、肩に不必要な負担がかかり、筋肉が硬直してしまいます。猫背や前かがみの姿勢が続くことで、肩こりがひどくなることがあります。自分の姿勢を意識的に改善することが、肩こり解消の第一歩です。 -

運動不足

日常的に体を動かさないと、肩周りの筋肉が弱くなり、肩こりが発生しやすくなります。運動をすることで血行が良くなり、肩こりの予防に繋がります。 -

精神的なストレス

ストレスを感じていると、無意識に肩に力が入ってしまい、筋肉が緊張します。ストレスによって自律神経が乱れることも、肩こりを引き起こす原因となります。リラックスする時間を作ることが大切です。 -

なで肩

なで肩の人は、肩の筋肉に余分な負担がかかりやすく、肩こりになりやすい傾向があります。肩甲骨がうまく機能しないと、肩の筋肉が緊張してしまいます。 -

連続して長時間同じ姿勢をとること

同じ姿勢を長時間続けることは、肩こりを引き起こす原因となります。特にパソコンやスマートフォンを使う時間が長いと、姿勢が悪くなりがちで肩に負担がかかります。 -

冷房

冷房の効いた部屋に長時間いると、肩の筋肉が冷えて硬直し、血行が悪くなります。寒さで筋肉が縮こまり、肩こりが引き起こされることがあります。温かい環境を整えることが予防に繋がります。 -

鉄分とタンパク質の不足

栄養不足も肩こりの原因になります。鉄分やタンパク質が不足すると、筋肉や血液の働きが悪くなり、肩こりが発生しやすくなります。バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

これらの原因が単独で、または複合的に影響し合って肩こりを引き起こします。自分の生活習慣や体の状態を振り返り、肩こりを改善するためのヒントを見つけてみましょう。

肩こりを感じる場所がいつも同じ理由は?

いつも同じ所が肩こりになるのは、同じ部分の末梢神経(身に張りめぐらされた神経)が圧迫ダメージを受けている可能性があります。

疲労で硬くなった筋肉や、たまった乳酸等影響で、近くを通る末梢神経は圧迫を受けやすくなります。

末梢神経自体は、痛みやしびれを脳に伝える神経です。末梢神経が圧迫やダメージを受けると、やがてコリや痛みとして感じ始めます。

肩こりのメカニズムとは?どうして肩こりが起こるのか?

肩こりが起こるメカニズムは、実は体内で複雑な反応が起きているからです。肩周りの筋肉に負担がかかることで、次第に筋肉が硬くなり、血行が悪くなります。その結果、肩こりが発生するのです。以下に、肩こりがどうして起こるのか、そのメカニズムを詳しく説明します。

-

肩のまわりの筋肉に負担をかけると、筋肉が硬くこわばって血管を圧迫し、血行が悪くなる

長時間同じ姿勢を続けたり、筋肉に過度の負担がかかると、肩の筋肉が硬くなります。筋肉が硬直することで、周りの血管も圧迫され、血流が悪くなってしまうんです。血液は筋肉に酸素や栄養を運ぶ大切な役割があるので、血行が悪くなると筋肉の疲労が取れず、肩こりが悪化します。 -

血液中に疲労物質や老廃物が少しずつ蓄積され、肩こりになる

血行が悪くなると、筋肉に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなります。その結果、筋肉内に疲労物質や老廃物が蓄積され、筋肉がさらに硬くなります。この疲労物質(例えば乳酸)が溜まることで、筋肉はどんどんこわばり、肩こりが悪化していきます。 -

疲れて硬くなった筋肉や、たまった乳酸等の刺激によって、近くを通る末梢神経は圧迫され、ダメージを受ける

硬くなった筋肉や疲労物質が、筋肉の近くを通る末梢神経を圧迫すると、神経にダメージを与えてしまいます。これが、肩こりだけでなく、手のしびれや頭痛、首の痛みなど、肩こりに伴うさまざまな不調を引き起こす原因となります。神経が圧迫されると、痛みや違和感が増してしまうのです。

肩こりのメカニズムは、筋肉の疲労や血行不良、さらには神経の圧迫という一連の流れで進行していきます。そのため、肩こりを改善するためには、ただ筋肉をほぐすだけでなく、血行を促進したり神経を圧迫から解放したりすることが重要です。

肩こりを放置すると将来起こり得る症例とは?

「肩こりなんて、ちょっと休めば治るでしょ?」と放置してしまうこと、ありますよね。でも、肩こりを放置することで、将来的には思わぬ症例を引き起こすことがあるんです。肩こりが悪化すると、ただの不快な症状から、もっと深刻な体の不調に繋がることも…。

以下、肩こりを放置した場合に起こり得る症例をいくつかご紹介します。

-

慢性的な頭痛

肩こりを放置すると、肩周りの筋肉の緊張が高まり、首や背中の筋肉にも負担をかけます。その結果、血行不良や筋肉の硬直がさらに進み、頭痛が引き起こされることがあります。特に「緊張型頭痛」と呼ばれるタイプの頭痛は、肩こりが悪化することで発生しやすいです。 -

手のしびれや痛み

肩こりが進行すると、肩や首の神経が圧迫されて、手にしびれや痛みを感じることがあります。これを「神経圧迫症状」と呼びます。肩の筋肉が硬くなることで、神経が圧迫され、手に違和感が生じることがあるのです。ひどくなると、手の使いづらさを感じることも。 -

頸椎(首の骨)の問題

放置している肩こりは、首の骨(頸椎)にまで影響を及ぼすことがあります。筋肉の緊張が続くことで、首の骨に余分な負担がかかり、椎間板ヘルニアなどの問題を引き起こすことも…。頸椎の不調は、首だけでなく、肩や腕にも痛みを引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。 -

肩甲骨周りの可動域の低下

肩こりが進行すると、肩甲骨周りの筋肉が硬くなり、肩の可動域が狭くなります。これにより、肩を動かしづらくなったり、肩を回すことができなくなったりすることがあります。放置すると、肩の動きが制限され、日常生活での不便さが増してきます。 -

姿勢の悪化と腰痛

肩こりが続くと、無意識のうちに姿勢が悪くなりがちです。肩を前に出したり、背中を丸めたりすることで、腰にも負担がかかり、腰痛を引き起こすことがあります。肩と腰は密接に関係しているため、肩こりが改善されないままだと、腰痛にも繋がる可能性があります。

肩こりを放置していると、このように体全体に悪影響を与えてしまうことがあります。早期に対処することで、これらの症例を防ぐことができるので、肩こりを感じたら早めにケアを始めることが大切です!

肩こりの種類とその由来

肩こりにはいくつかの種類があり、それぞれに原因や症状が異なります。肩こりを深く理解するためには、まずその種類を知ることが大切です。ここでは、肩こりの主な種類とその由来についてご紹介します。

1. 筋肉性肩こり(筋筋膜性肩こり)

最も一般的な肩こりです。筋肉が疲労し、硬くこわばることで起こります。デスクワークや長時間同じ姿勢でいることが多い人に多く見られます。

由来: 筋肉が疲れたり、血流が悪くなることで、筋肉に老廃物(乳酸など)がたまり、肩こりが引き起こされます。

2. 神経性肩こり

肩こりが進行してくると、肩や首の神経が圧迫されてしまい、痛みやしびれ、違和感を伴うことがあります。

由来: 神経が圧迫されることによって、肩こりの症状だけでなく、腕や手にまで痛みが広がることがあります。神経圧迫が原因なので、放置していると症状が悪化することもあります。

3. 姿勢性肩こり

姿勢が悪いために肩こりが発生するタイプです。猫背や前かがみの姿勢が続くことで、肩に負担がかかり、こりが発生します。

由来: 姿勢が悪くなることで、肩周りの筋肉に余分な負担がかかり、筋肉が硬直して肩こりが起こります。特にパソコン作業やスマートフォンの使用が多い現代人に多く見られます。

4. 血行不良による肩こり

肩こりが血行不良によって引き起こされるタイプです。長時間同じ姿勢を続けたり、冷房の効いた場所に長時間いることで、血行が悪くなり、肩が凝ります。

由来: 血液が肩の筋肉に十分に栄養や酸素を供給できなくなり、筋肉が硬くなることで肩こりが生じます。

5. 精神的なストレスによる肩こり

ストレスが原因で肩こりが引き起こされることもあります。仕事や生活でのプレッシャーや緊張感が、肩の筋肉に影響を与えます。

由来: ストレスが自律神経を乱し、その影響で筋肉が硬くなり、肩こりが発生します。

6. 冷え性による肩こり

体が冷えると肩周りの筋肉が硬直し、血行が悪くなり、肩こりが引き起こされます。特に冷房の効いた部屋で長時間過ごすと、肩こりが悪化しやすいです。

由来: 体温が低下すると、筋肉の血行が悪くなり、肩周りに疲労物質がたまり、こりが発生します。

肩こりと一口に言っても、実はさまざまな種類があり、それぞれに適した対処法が必要です。自分の肩こりがどのタイプに当てはまるのかを理解することで、より効果的な解消方法を見つけることができます。

肩こりの一般的な治療法

肩こりは非常に多くの人が抱える悩みですが、放置せずに適切な治療を行うことで、症状を軽減させることができます。ここでは、肩こりに対する一般的な治療法をいくつかご紹介します。

1. マッサージやストレッチ

肩こりの解消には、まずは筋肉をほぐすことが大切です。マッサージやストレッチを行うことで、肩周りの筋肉をリラックスさせ、血行を促進することができます。

効果: 硬くなった筋肉をほぐし、血液やリンパの流れが良くなることで、肩こりが軽減します。また、ストレッチで筋肉の柔軟性が改善されるため、肩こりの予防にも効果的です。

2. 温熱療法(ホットパッドやお風呂)

温かいものを使って肩を温めることで、血行が良くなり筋肉の緊張がほぐれます。ホットパッドやお風呂で温めることは、肩こりを和らげるための簡単で効果的な方法です。

効果: 温めることで筋肉がリラックスし、血流が良くなるため、肩こりが軽減されます。また、温めることによって疲労物質の排出が促進され、肩の痛みも和らぎます。

3. 姿勢の改善

肩こりが姿勢の悪さによって引き起こされることが多いため、姿勢を正すことが重要です。デスクワークをしているときやスマートフォンを使うときに、意識的に姿勢を良くすることで肩への負担を減らすことができます。

効果: 姿勢を改善することで、肩周りの筋肉にかかる負担が軽減され、肩こりが予防できます。定期的に姿勢を意識して改善することが、長期的な肩こり予防につながります。

4. 運動や軽いエクササイズ

運動不足が肩こりを引き起こす原因の一つでもあるので、軽い運動やエクササイズを取り入れることが大切です。ウォーキングやヨガなど、肩の筋肉を使う運動を行うことで、肩周りの筋肉が柔らかくなり、肩こりが改善します。

効果: 体を動かすことで筋肉がほぐれ、血流が改善され、肩こりを予防できます。また、全身の血行が良くなるため、肩だけでなく体全体の疲れも取れやすくなります。

5. 薬物療法(鎮痛剤や筋弛緩薬)

痛みがひどい場合には、市販の鎮痛剤や筋弛緩薬を使うことで一時的に症状を和らげることができます。

効果: 鎮痛剤は痛みを抑える効果があり、筋弛緩薬は筋肉の緊張をほぐします。しかし、薬物療法はあくまで一時的な対応であり、根本的な原因を解決するわけではないので、あくまで補助的な方法と考えるべきです。

6. 整体やカイロプラクティック

専門的な治療を受けることで、肩こりの根本的な原因にアプローチできます。整体やカイロプラクティックでは、骨格の調整や筋肉の緊張をほぐすことで、肩こりを改善します。

効果: 体の歪みを整え、筋肉や関節の動きを改善することで、肩こりが軽減します。専門家の手による施術を受けることで、より効果的に肩こりを改善できることが期待できます。

肩こりの治療法は、症状や原因に応じてさまざまな方法があります。自分に合った治療法を取り入れることで、より早く効果を感じることができるはずです。もし肩こりがひどくなる前に、ぜひ早めにケアを始めてくださいね!

環境を改善する事で肩こりを予防する具体的な方法

肩こりに限らず、同じ姿勢で長時間デスクワークしたりすると眼精疲労も引き起こします。同じ姿勢を連続して続けない様に、時々立ち上がったりする等して小まめに体を動かしましょう。

パソコンの位置を工夫する

パソコン画面と目との距離は40cm以上離し、目線がやや下になる位置がベストです。椅子に浅く腰掛けると肩や腰に負担がかかるので、しっかり深く座りましょう。キーボードは自然に手を置いたときにひじの角度が90度以上ある位が負担を軽くします。

スマホを見るときはなるべくスマホを目線の高さにする

スマホをうつむいた姿勢で使い続けると、頭の重さを受け止めている首と、首を支える肩の負担が倍増します。

パソコンやスマホを使う場合も、1回の使用時間を細かく区切る様にするとかして、長時間同じ姿勢を避ける事が最も重要です。疲れてくると姿勢も乱れますが、乱れた姿勢では作業効率も悪くなるため、小まめに休憩した方がかえって能率があがりますので、最低でも1時間に1回休憩する事をおススメします。

肩こりの自宅でできるセルフケア

肩こりがつらいとき、整体院に通うのも大切ですが、自宅でできるセルフケアを取り入れることでも、肩こりを楽にすることができます。日常生活の中で簡単にできるケアを実践すれば、肩の痛みを軽減し、予防にも繋がります。ここでは、肩こりを和らげるためのセルフケアをいくつかご紹介します。

1. 肩回しエクササイズ

肩こりを軽減するためには、肩の周りの筋肉を動かすことが大切です。肩回しは簡単で効果的なエクササイズです。

方法:

- 足を肩幅に開き、背筋を伸ばします。

- 肩を前から後ろへ大きく回します。

- 10回回したら、今度は反対方向に10回回しましょう。

- この動きを1日3セット行うと、肩周りがスッキリして血行が良くなります。

2. 温かいタオルで肩を温める

肩こりがひどくなる前に、温めることで血行を促進することができます。温かいタオルを使って肩を温める方法です。

方法:

- タオルを温水に浸し、軽く絞ります。

- 肩にタオルを当て、10~15分間温めます。

- この温熱療法を1日2~3回行うと、肩のこわばりがほぐれて楽になります。

3. デスクワーク中の姿勢チェック

長時間同じ姿勢を続けることが肩こりを引き起こしますが、デスクワーク中に少し意識を変えるだけで肩への負担を減らせます。

方法:

- パソコンの画面を目の高さに調整し、首を前に出さないようにします。

- 背筋を伸ばし、肩をリラックスさせた状態を保つよう意識しましょう。

- 1時間に1回、立ち上がって軽くストレッチをすることを心がけましょう。

4. 肩甲骨はがし

肩甲骨周りをほぐすことで、肩こりを解消することができます。肩甲骨はがしは、肩こりのセルフケアとしてとても効果的です。

方法:

- 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにします。

- 肩甲骨をしっかり寄せて、5~10秒キープし、その後ゆっくり元に戻します。

- これを10回繰り返しましょう。肩甲骨周りがほぐれると、肩こりが軽減します。

5. 簡単なストレッチ

簡単なストレッチをすることで、肩周りの筋肉を柔軟に保ち、肩こりを予防できます。

方法:

- 右手を左肩に置き、左腕を伸ばして上に持ち上げます。

- 右肘を左手で軽く押さえ、右肩を伸ばすように感じながら、15秒間キープします。

- 同じ動きを反対側でも行います。

- これを1セットとし、朝晩行うことで肩こりを予防できます。

6. 自宅でのマッサージ

肩を軽くマッサージするだけでも、血行が良くなり、肩こりが緩和されます。

方法:

- 両手で肩を揉むようにマッサージします。

- 親指で肩のこわばりを感じる部分を軽く押し、優しく揉みほぐしましょう。

- 1回5~10分程度で、肩周りがスッキリとリラックスできます。

自宅でできるセルフケアは、手軽にできるものばかりです。毎日の習慣に取り入れて、肩こりの予防と改善に役立ててくださいね!

肩こりに適する飲食物

肩こりの改善には、食事も重要な役割を果たします。栄養をしっかり摂ることで、筋肉や血行が改善され、肩こりを予防したり軽減したりすることができます。ここでは、肩こりにおすすめの飲食物をご紹介します。

例えば肩こりを悪化させる原因として「鉄分とタンパク質の不足」が挙げられます。鉄分とタンパク質が不足すると身体の中でセロトニンという物質が作られなくなります。セロトニンは、コリや痛みなどの不快感をおさえる働きがあるためその働きが弱くなってしまい、肩こりの症状が強くなってしまいます。

1. ビタミンB群を含む食品

ビタミンB群は、筋肉の緊張を和らげる働きがあり、肩こりを予防するために重要です。特に、ビタミンB1、B6、B12は筋肉の疲れやこりに効果的です。

おすすめ食品:

- 豚肉、鶏肉、卵、魚(特にサバやサンマ)

- 玄米や全粒粉のパン

- 豆類(大豆製品)

2. マグネシウムを豊富に含む食品

マグネシウムは筋肉の収縮と弛緩を調節する役割を果たし、筋肉のこわばりや緊張を和らげる効果があります。肩こりの予防に欠かせない栄養素です。

おすすめ食品:

- ほうれん草、アボカド、バナナ

- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)

- 大豆製品(豆腐、納豆)

3. オメガ3脂肪酸を含む食品

オメガ3脂肪酸は抗炎症作用があり、肩こりや筋肉の痛みを軽減する効果があります。また、血行を改善する働きもあるため、肩こりの予防に役立ちます。

おすすめ食品:

- サバ、サンマ、イワシなどの青魚

- 亜麻仁油やチアシード

- クルミ、アーモンド

4. 鉄分・タンパク質を多く含む食品

鉄分は血液の健康を保つために欠かせない栄養素で、血行不良による肩こりに効果的です。鉄分が不足すると、肩こりが悪化することもあるので、意識的に摂取することが大切です。特に鉄分とタンパク質が不足すると身体の中でセロトニンというホルモンが作られなくなります。セロトニンは、コリや痛みをおさえる働きがありますが、不足すると働きが弱くなってしまい、肩こりを強く感じる様になります。

おすすめ食品:

- レバー、赤身肉、鶏肉

- ほうれん草や小松菜

- 豆類(ひよこ豆やレンズ豆)

5. ビタミンCを豊富に含む食品

ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、血管を健康に保つ役割を果たします。これにより、血行が改善され、肩こりの予防になります。

おすすめ食品:

- オレンジ、キウイ、イチゴ

- ピーマン、ブロッコリー、カリフラワー

6. 水分補給

肩こりの原因の一つとして、脱水症状が挙げられます。体内の水分が不足すると、筋肉が硬くなりやすく、肩こりを引き起こします。こまめな水分補給を心がけましょう。

おすすめ飲料:

- 水やお茶(特にカフェインが少ないもの)

- 電解質が含まれたスポーツドリンク(運動後)

食事で必要な栄養をバランスよく摂ることが、肩こりの予防と改善につながります。日々の食事にこれらの食品を取り入れて、肩こりの軽減を目指してみましょう!

肩こりと睡眠の関係

実は、睡眠の質が肩こりに大きく影響していることをご存知でしょうか?睡眠中の姿勢や寝具の選び方が、肩こりを悪化させたり、逆に改善したりすることがあります。ここでは、肩こりに与える睡眠の影響についてご紹介します。

1. 睡眠中の姿勢が肩こりを引き起こすことがある

寝ている間の姿勢が悪いと、肩や首に余分な負担をかけてしまい、肩こりが悪化する原因になります。特に、横向きで寝るときに肩に圧力がかかりやすく、うつ伏せで寝ると首に負担がかかります。

アドバイス:

- 仰向けで寝るのが理想的です。枕を使って首をサポートし、肩に負担をかけないようにしましょう。

- 横向きで寝る場合は、腕をしっかりと支えるようにして、肩に圧力がかからないよう気をつけましょう。

2. 質の良い睡眠が肩こりの改善に役立つ

十分な休息と深い眠りをとることで、筋肉が回復しやすくなります。睡眠中に分泌される成長ホルモンは、筋肉の修復を助け、肩こりを改善する効果があります。逆に、睡眠不足や浅い眠りが続くと、筋肉の回復が遅れ、肩こりが悪化することがあります。

アドバイス:

- 毎晩、決まった時間に寝て、質の高い睡眠を確保することを心がけましょう。

- 寝室を快適な温度に保ち、リラックスできる環境を作ると、ぐっすり眠れるようになります。

3. 不安やストレスが睡眠の質を低下させる

ストレスや不安が溜まると、睡眠の質が悪化し、それが肩こりを引き起こす原因にもなります。寝つきが悪くなると、身体が十分に休まらず、筋肉の緊張が続いて肩こりがひどくなることがあります。

アドバイス:

- 寝る前のリラックスタイムを作り、ストレッチや深呼吸を取り入れて心身を落ち着けると、より質の良い睡眠を得られます。

- 寝る前にスマホやパソコンを見ないようにすると、寝つきが良くなることがあります。

4. 枕とマットレスの選び方

肩こりの原因は、睡眠中の姿勢だけでなく、枕やマットレスが体に合っていないことにも関係しています。適切な高さや硬さの枕を選ばないと、首や肩に負担をかけ、肩こりを引き起こすことがあります。

アドバイス:

- 自分の体に合った枕を選び、首をしっかりとサポートできるようにしましょう。

- マットレスは硬すぎず柔らかすぎず、体が自然に沈み込むようなものが理想です。

質の良い睡眠をとることで、肩こりの予防や改善に繋がります。日々の生活の中で睡眠環境を整え、ぐっすり眠れるように工夫していきましょう!

肩こりの整体での改善方法

整体院での肩こりの改善方法は、単に筋肉をほぐすだけでなく、身体全体のバランスを整えることが大切です。ここでは、整体で行われる具体的な施術の流れや、実際に改善を実感された患者さんの体験談をご紹介します。

1. 初回のカウンセリングと検査

整体を始める前に、まずはカウンセリングを行います。肩こりの原因がどこにあるのか、生活習慣や姿勢、過去のケガなどを詳しく聞き取り、施術の方向性を決定します。お体の状態をチェックするために、姿勢や動きの検査を行い、どの部分が凝っているか、硬くなっているかを確認します。

施術の流れ:

- 患者さんの悩みをじっくり聞く

- 姿勢や動きの検査

- 体の歪みや筋肉の張りをチェック

2. 筋肉の緊張をほぐす施術

カウンセリング後、実際の施術が始まります。肩こりの原因となる筋肉の緊張をほぐすために、手技療法を使って筋肉をリリースします。特に肩周りや首の筋肉、背中の筋肉にアプローチし、血行を促進します。深い圧で筋肉の奥までほぐしていくため、痛気持ちいいと感じることもあります。

施術内容:

- 指圧や揉みほぐしで筋肉を緩める

- トリガーポイントを押して筋肉のこわばりを解消

- ストレッチや関節の動きの調整

3. 姿勢改善のためのアプローチ

肩こりが慢性的に続く場合、姿勢の悪さが原因となっていることが多いです。整体では、姿勢を改善するための施術も行います。骨盤や背骨の歪みを整えることで、肩への負担を軽減します。また、猫背や前かがみの姿勢を矯正することで、肩の筋肉がリラックスしやすくなります。

施術内容:

- 骨盤や背骨の矯正

- 姿勢改善のための軽いストレッチやエクササイズ

- 骨格の歪みを調整して体全体のバランスを取る

4. 日常生活でできるケアを提案

整体での施術だけでなく、日常生活でのケア方法もお伝えします。肩こりが再発しないように、ストレッチやセルフマッサージの方法、姿勢改善のためのアドバイスを行います。特にデスクワークをしている方には、簡単なエクササイズや休憩方法を教えることが多いです。

アドバイス例:

- 自宅でできる肩回しエクササイズ

- 姿勢を保つための座り方や立ち方

- 定期的な休憩と肩のストレッチ

5. 改善例と患者さんの体験談

実際に整体を受けた患者さんからは、以下のような改善例や体験談があります。

体験談1: 40代 女性(デスクワーク)

「長時間のデスクワークで肩が常に重く、頭痛も伴っていました。整体を受けると、すぐに肩の緊張がほぐれて、血行が良くなったのが実感できました。姿勢の指導もしてもらい、日常生活で意識的に肩に負担をかけないように気をつけています。」

体験談2: 50代 男性(立ち仕事)

「立ち仕事が多く、肩こりがひどくなり、整体を受けてみました。施術後は肩が軽くなり、肩甲骨周りのこわばりも改善しました。先生から教えてもらったストレッチを毎日やるようにしてから、肩こりが再発しにくくなりました。」

整体によるアプローチは、肩こりの根本的な改善を目指します。筋肉のほぐしや姿勢の改善を取り入れた施術により、患者さんの肩こりは徐々に軽減し、再発を防ぐことができます。整体院での施術と自宅でのセルフケアを組み合わせることで、より効果的に肩こりを改善できます。

肩こりに関するよくあるQ&A

肩こりについての疑問や不安を持っている方は多いものです。ここでは、よくある質問を集めて、わかりやすくお答えします。あなたの肩こりに関する疑問が解消されるかもしれませんよ!

Q1: 肩こりはどんな原因で起こるの?

肩こりの原因はさまざまで、単一の原因だけではなく、複数が絡み合っていることが多いです。主な原因としては、筋肉の疲労、血行不良、悪い姿勢、運動不足、ストレス、長時間同じ姿勢を取ることなどが挙げられます。肩周りの筋肉に負担がかかると、血流が悪くなり、疲労物質が蓄積されて肩こりを引き起こします。

Q2: 仕事中に肩こりを予防する方法はありますか?

仕事中に肩こりを予防するためには、適度に体を動かすことが大切です。例えば、1時間に1回は軽くストレッチをしたり、姿勢を意識して座ることが効果的です。パソコン作業が多い方は、目の前の画面の高さを調整し、目線をまっすぐに保つことも大事です。休憩時間に軽く肩を回すことで、肩の緊張が和らぎます。

Q3: どうして睡眠が肩こりに影響するの?

睡眠中の姿勢が肩こりに大きな影響を与えることがあります。悪い姿勢で寝ると、肩や首に負担がかかり、筋肉がこわばる原因になります。また、質の良い睡眠をとらないと、筋肉が十分に回復せず、肩こりが慢性化することも。仰向けで寝ることが理想ですが、横向きでも肩に圧力がかからないよう工夫しましょう。

Q4: 肩こりを放置しておくとどうなるの?

肩こりを放置しておくと、筋肉がますます硬くなり、痛みがひどくなることがあります。また、肩こりが長引くと、肩周りの血行がさらに悪化し、頭痛や腕のしびれ、首の痛みなど、他の症状を引き起こすこともあります。最終的には、肩こりが日常生活に支障をきたすこともあるので、早めの対処が大切です。

Q5: 自宅でできる肩こりのセルフケアにはどんな方法がありますか?

自宅でできる肩こりのセルフケアには、ストレッチやマッサージが効果的です。肩を回すストレッチや、肩甲骨を意識したエクササイズを毎日行うと、肩周りの筋肉をほぐすことができます。また、テニスボールを使って肩のコリをほぐすマッサージもおすすめです。血行を良くするために、温かいお風呂にゆっくり浸かることも有効です。

Q6: 整体での施術は肩こりに効果がありますか?

整体の施術は肩こりに非常に効果的です。整体では、筋肉の緊張をほぐすだけでなく、姿勢や骨格の歪みを調整することで、肩こりを根本的に改善します。手技療法やストレッチ、骨盤矯正を通じて、肩や首の筋肉にかかる負担を軽減し、血行を改善します。多くの患者さんが、施術後に肩の軽さを実感しています。

Q7: 肩こりはどれくらいで治りますか?

肩こりの改善にかかる時間は、症状の程度や原因によって異なります。軽度の肩こりの場合は、数回の整体施術で改善することもありますが、慢性的な肩こりの場合は、定期的な通院やセルフケアの継続が必要です。また、姿勢改善や生活習慣の見直しも重要なポイントとなります。時間はかかりますが、根気強く改善していくことが大切です。

Q8: ストレスが肩こりを悪化させる理由は?

ストレスが溜まると、筋肉が無意識に緊張し、肩こりが悪化することがあります。ストレスによって交感神経が優位になり、筋肉が固まったり、血行が悪くなったりするためです。ストレスを軽減するためには、リラックスする時間を作ることが重要です。深呼吸や趣味に没頭することで、ストレスを和らげることができます。

まとめ

肩こりは、筋肉の疲労や血行不良、悪い姿勢、ストレスなどさまざまな要因が重なり合って引き起こされます。放置しておくと、肩こりが慢性化し、日常生活にも支障をきたすことがありますが、整体やセルフケア、正しい姿勢の改善を取り入れることで、症状を軽減させることが可能です。

整体院での施術を受けることで、肩の筋肉の緊張をほぐし、血行を促進するだけでなく、姿勢や骨格の調整も行い、肩こりの根本的な改善を目指すことができます。また、日常生活の中でできるセルフケアやストレッチを取り入れることで、肩こりを予防し、健康的な体を保つことができます。

肩こりがつらいと感じている方は、無理をせず、早めに対処することが大切です。少しでも改善の兆しを感じたら、まずは整体院での施術を受けてみてください。あなたの肩こりにぴったりなアプローチを見つけ、健康で快適な生活を送りましょう。

今すぐ骨盤王国八王子整体院で肩こりの改善を始めましょう!

肩こりを放置しておくと、日常生活にどんどん影響が出てきます。早めに対処することで、症状が悪化する前に改善できます。あなたの肩こりを改善し、快適な生活を取り戻すために、今すぐ整体院での施術をお試しください。

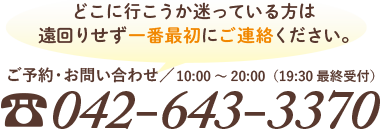

ご予約やご相談は、お電話またはウェブサイトからお気軽にどうぞ。お待ちしています!