こめかみに集中する頭痛は、偏頭痛や緊張型頭痛が原因となっていることが多く、症状によっては吐き気や光・音への過敏反応を伴うこともあります。

特に、以下のような症状がある方は要注意です。

- 頭痛が4~72時間続く

- 頭の片側が痛む(両側のこともある)

- ズキンズキンと脈打つような痛みがある

- 痛みが中等度以上で、日常生活に支障をきたす

- 歩行や階段の上り下りで痛みが悪化する

- 吐き気や嘔吐を伴うことがある

- 頭痛時に光や音が気になる

このような症状に悩まされている方は、偏頭痛の可能性が考えられます。

しかし、「病院で薬をもらってもなかなか効かない」「頭痛薬を飲み続けるのは不安…」という方も多いのではないでしょうか?

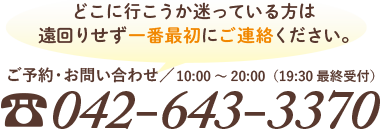

当院では、こめかみの頭痛の根本原因にアプローチし、整体を通じて体のバランスを整えることで自然な改善を目指すお手伝いをしています。

「もう薬に頼りたくない」「根本的に改善したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。-

目次

- こめかみが痛む原因とは?考えられる発症要因

- 緊張型頭痛 – 最も多いこめかみの痛みの原因

- 偏頭痛 – こめかみや目の周辺がズキズキ痛む

- 副鼻腔炎 – 鼻の奥の炎症がこめかみに広がる

- 帯状疱疹 – 皮膚の発疹とともに激しい痛み

- 三叉神経痛 – 突然の激痛が走る

- 群発頭痛 – 目の奥からこめかみにかけての激痛

- くも膜下出血 – 突然の激しい頭痛に注意!

- 脳腫瘍 – こめかみの痛みが続く場合は要注意

- 側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎) – 高齢者に多いこめかみの痛み

- 歯の痛み – 奥歯のトラブルがこめかみに影響

- 耳鳴りや聴力低下を伴う場合 – 聴神経腫瘍の可能性も

- まずは頭痛のタイプを知ろう!あなたの頭痛はどっち?

- よくある頭痛は「一次性頭痛」

- 気をつけたい「二次性頭痛」

- 偏頭痛の8つの原因をチェック!

- 1. 薬の飲みすぎによる頭痛(薬物乱用性頭痛)

- 2. たばこ

- 3. 肩こり

- 4. ストレス

- 5. 食べ物・飲み物

- 6. 二日酔い

- 7. 熱中症

- 8. 気候の変化(気圧・寒さ)

- まとめ

- 自宅でできる偏頭痛セルフケア

- 食事で偏頭痛予防

- 良質な睡眠で偏頭痛を防ぐ!

- ストレス対策で偏頭痛を軽減!

- まとめ

- こんな頭痛は要注意!すぐに病院へ!

- 👀 目の前がチカチカする・ギザギザした光が見える

- ⚡ 今まで経験したことのない強い頭痛

- 🚨 突然襲ってくる激しい頭痛

- 🆕 頭痛がない人が突然、初めての頭痛を経験

- 🚑 我慢しないで!すぐに病院へ!

- 📝 まとめ:頭痛は放置しないで早めの対策を!

こめかみが痛む原因とは?考えられる発症要因

こめかみの頭痛にはさまざまな原因があります。一時的なものから、病院での診察が必要なものまで幅広く存在します。ここでは、考えられる主な原因を分かりやすくご紹介します。

緊張型頭痛 – 最も多いこめかみの痛みの原因

長時間のデスクワークやスマホの使いすぎ、ストレスなどが原因で、首や肩の筋肉が緊張すると起こる頭痛です。こめかみの左右両方が締め付けられるように痛むのが特徴で、姿勢の改善や整体施術で和らげることができます。

偏頭痛 – こめかみや目の周辺がズキズキ痛む

血管が急に拡張することで起こるとされ、ズキンズキンと脈打つような痛みが特徴です。光や音に敏感になったり、吐き気を伴うこともあります。原因にはストレス、ホルモンバランスの変化、食生活の影響などが考えられます。

副鼻腔炎 – 鼻の奥の炎症がこめかみに広がる

風邪やアレルギーによって鼻の奥にある副鼻腔が炎症を起こし、こめかみやおでこ、鼻の付け根に痛みを感じることがあります。 鼻づまりや黄色い鼻水が出る場合は、耳鼻科での診察が必要です。

帯状疱疹 – 皮膚の発疹とともに激しい痛み

ウイルスの再活性化によって起こる病気で、こめかみの片側に赤い斑点や水膨れができ、強い痛みを伴うことがあります。発疹が現れたら早めに皮膚科を受診しましょう。

三叉神経痛 – 突然の激痛が走る

顔の感覚を司る三叉神経が刺激されることで、こめかみを含む顔の一部に電気が走るような鋭い痛みが生じます。噛む、話す、風が当たるといった軽い刺激でも痛みが起こるのが特徴です。

群発頭痛 – 目の奥からこめかみにかけての激痛

決まった時間帯に片側のこめかみに激しい痛みが起こる頭痛です。特に男性に多く、アルコールや気圧の変化が引き金となることがあります。痛みが非常に強いため、専門的な治療が必要です。

くも膜下出血 – 突然の激しい頭痛に注意!

くも膜下腔の動脈が破れ、出血することで起こる頭痛です。今までに経験したことがない激痛が突然起こるのが特徴で、緊急対応が必要です。こめかみだけでなく、後頭部にも痛みを感じることがあります。

脳腫瘍 – こめかみの痛みが続く場合は要注意

脳に腫瘍ができると、脳が圧迫されて頭痛、めまい、麻痺、けいれんなどの症状が出ることがあります。こめかみの痛みが長引き、日常生活に影響を及ぼしている場合は、早めに病院を受診しましょう。

側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎) – 高齢者に多いこめかみの痛み

自己免疫の異常によって側頭部の動脈に炎症が起こる病気です。こめかみの痛みとともに、動脈が浮き出ることがあります。進行すると視力低下を引き起こすため、早期の診断と治療が重要です。

歯の痛み – 奥歯のトラブルがこめかみに影響

虫歯や歯周病、噛み合わせの問題によって、こめかみの痛みを引き起こすことがあります。 特に奥歯の痛みがこめかみに広がるケースが多いため、歯の異常を感じたら歯科でのチェックをおすすめします。

耳鳴りや聴力低下を伴う場合 – 聴神経腫瘍の可能性も

耳鳴りや難聴があり、こめかみや側頭部に頭痛がある場合、聴神経腫瘍の可能性も考えられます。腫瘍の影響で耳の周辺が圧迫され、痛みが生じることがあるため、耳鼻科での検査が必要です。

こめかみの痛みにはさまざまな原因がありますが、多くは筋肉の緊張や血流の問題によるものです。日常の姿勢改善や、整体で体のバランスを整えることで、根本的な解消につながるケースも多くあります。

まずは頭痛のタイプを知ろう!あなたの頭痛はどっち?

頭痛には、大きく分けて「一次性頭痛」と「二次性頭痛」の2種類があります。どちらのタイプなのかを知ることで、適切な対策がとれるようになりますよ!

よくある頭痛は「一次性頭痛」

普段感じる頭痛のほとんどは、特定の病気が原因ではない「一次性頭痛」です。例えば、ストレスが溜まったときや、長時間のデスクワークで肩や首がガチガチになったときに、「ああ、またこの頭痛か…」と思うことはありませんか? これは、偏頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛といった一次性頭痛の可能性が高いです。

気をつけたい「二次性頭痛」

一方で、何かの病気が原因で起こる頭痛が「二次性頭痛」です。例えば、くも膜下出血や脳腫瘍、高血圧性脳症、副鼻腔炎などが関係していることも。突然の激しい痛みや、今までにない違和感を感じたら、すぐに医師に相談しましょう!

あなたの頭痛はどちらのタイプに当てはまりそうですか? それぞれの頭痛の特徴を知ることで、適切なケアができるようになりますよ!

偏頭痛の8つの原因をチェック!

偏頭痛のメカニズムにはいろいろな説がありますが、有力なのは「三叉神経」が刺激されることで起こるというもの。

何らかの原因で三叉神経が刺激を受けると、神経伝達物質のセロトニンが一気に放出されます。その影響で脳の血管が収縮→その後拡張し、炎症が起こることで頭痛が発生するんです。

では、具体的にどんな原因が偏頭痛を引き起こすのか、8つのポイントを見ていきましょう!

1. 薬の飲みすぎによる頭痛(薬物乱用性頭痛)

頭痛薬を頻繁に飲んでいる人は要注意!実は、頭痛薬を長期間飲み続けることで、かえって頭痛がひどくなることがあります。頭痛薬をやめるだけで改善するケースもあるので、心当たりがあるなら一度見直してみるのもアリです。

2. たばこ

たばこを吸う人は偏頭痛だけでなく、脳卒中のリスクも3倍になると言われています。禁煙を考えてみるのもひとつの対策かもしれませんね。

3. 肩こり

肩や首の筋肉がガチガチに固まると、血流が悪くなって神経が刺激され、頭痛を引き起こします。特にデスクワークが多い人は要注意!肩こりをほぐすストレッチや、日本頭痛学会が推奨する「頭痛体操」などを試してみるのもオススメです。

4. ストレス

ストレスがたまると、体は緊張状態になり、血流が悪化。その結果、脳の血管が収縮・拡張を繰り返し、偏頭痛が起こることがあります。

特に精神的なストレスだけでなく、寝不足や気圧の変化などの身体的ストレスも影響大!お風呂にゆっくり浸かる、リラックスできる時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

5. 食べ物・飲み物

意外かもしれませんが、チョコレート・ワイン・チーズ・ハム・ナッツなどに含まれるポリフェノールやチラミンが血管を拡張し、偏頭痛を引き起こすことがあります。

また、カフェインも要注意!コーヒーやエナジードリンクを毎日大量に飲んでいる人は、カフェイン中毒になりやすく、かえって頭痛を引き起こすことがあるので、適量を心がけましょう。

6. 二日酔い

お酒を飲みすぎると頭が痛くなるのは、アルコールが分解されるときに出るアセトアルデヒドや脱水症状が原因。

お酒を飲んだら、こまめに水分補給をすることが大切!特に「お酒+スポーツドリンク」などで水分とミネラルを一緒に補給すると、二日酔いの予防になりますよ。

7. 熱中症

暑い日に頭痛がするのは、体内の水分・塩分バランスが崩れ、体温調節がうまくいかなくなるため。

熱中症による頭痛は悪化すると危険なので、こまめに水分を補給し、塩飴やスポーツドリンクで塩分も摂ることを意識しましょう。

8. 気候の変化(気圧・寒さ)

天気が悪くなると頭が痛くなる…そんな経験、ありませんか?

これは、気圧の変化による血管の収縮・拡張や、寒さによる血行不良が原因。特に自律神経が乱れると偏頭痛が起こりやすくなるので、日頃から体を温めたり、規則正しい生活を心がけることが大切です。

まとめ

偏頭痛の原因はさまざまですが、生活習慣を見直すことで軽減できることも多いんです!

もし「これ、私に当てはまるかも…」と思う原因があれば、ぜひできるところから対策してみてくださいね。

自宅でできる偏頭痛セルフケア

片頭痛は日常生活のちょっとした工夫で予防や軽減ができます!ここでは、食事・睡眠・ストレス対策の3つのポイントに分けて、簡単にできるセルフケアをご紹介します。

食事で偏頭痛予防

「食べるもの」や「食べ方」を少し変えるだけで、片頭痛の予防につながります。

-

血糖値を安定させる食事を心がける

片頭痛持ちの人は、空腹時に血糖値が下がると頭痛が起こりやすいので、こまめに軽食をとるのが◎。ナッツやヨーグルトなどが手軽でおすすめです。 -

マグネシウム&ビタミンB2を意識しよう!

- マグネシウムを多く含む食材:玄米、味噌、ひじき、まぐろ、黒豆、のり

- ビタミンB2を多く含む食材:レバー、大豆、卵、葉野菜、乳製品

これらの栄養素は、脳の神経の働きをサポートして、片頭痛の発生を抑える効果が期待できます。

-

偏頭痛を誘発しやすい食べ物に注意!

チーズ、ワイン、チョコレート、ハム、ソーセージ、柑橘類などに含まれるポリフェノールやチラミンは、偏頭痛を引き起こしやすいので、食べ過ぎないように気をつけましょう。 -

カフェインの適量摂取

コーヒーやお茶に含まれるカフェインは、血管の収縮を助けるので片頭痛の痛みを軽減することも。ただし、飲みすぎると逆効果になりやすいので、ほどほどに。

良質な睡眠で偏頭痛を防ぐ!

睡眠不足や寝すぎは、偏頭痛の原因になることも。睡眠の質を上げることが大切です!

-

毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

生活リズムが乱れると片頭痛が起こりやすくなるので、休日も平日もなるべく同じ時間に寝起きするのがベスト! -

睡眠時間は6〜8時間が理想

6時間未満の睡眠はもちろん、8時間以上の寝すぎも偏頭痛を引き起こすことがあるので、7時間前後を目安にするのがおすすめです。 -

寝る前のスマホやテレビは控えめに

スマホやテレビのブルーライトは、脳を覚醒させてしまい、睡眠の質を下げてしまいます。寝る1時間前は画面を見ない時間を作ると◎ -

寝る前にカフェインを控える

夕方以降にカフェインを摂ると、寝つきが悪くなったり睡眠が浅くなったりすることも。コーヒーやエナジードリンクの摂取は、午後3時くらいまでにしておくと安心です。

ストレス対策で偏頭痛を軽減!

ストレスは偏頭痛の大きな引き金に。リラックス習慣を取り入れて、心と体を整えましょう!

-

趣味や好きなことに時間を使う

偏頭痛を予防するためには、ストレスを溜めないことが重要! 音楽を聴いたり、散歩をしたり、好きなことに没頭する時間を作ると◎。 -

深呼吸や瞑想でリラックス

ゆっくりと深呼吸をするだけでも自律神経が整い、片頭痛の予防に。瞑想やヨガも効果的です。 -

適度な運動を習慣にする

軽めのストレッチやウォーキングなど、適度な運動をすることで、血流がよくなり片頭痛の予防につながります。ただし、偏頭痛の発作が起きているときは運動を控えましょう! -

お風呂はぬるめのお湯で

熱いお風呂は血管を広げ、偏頭痛の痛みを悪化させることがあります。38~40℃くらいのぬるめのお湯で、ゆっくりリラックスするのが◎。

まとめ

偏頭痛はちょっとした生活習慣の見直しで軽減できることもあります。「食事・睡眠・ストレス対策」の3つを意識して、自分に合ったセルフケアを取り入れてみてくださいね!

こんな頭痛は要注意!すぐに病院へ!

整体で頭痛を和らげることも大切ですが、こんな症状がある場合は迷わず病院へ行きましょう!

👀 目の前がチカチカする・ギザギザした光が見える

- 音や光に敏感になる

🔹 対策

前兆があるタイプの片頭痛は、予防薬を使うことで発作を抑えられることがあります。

お薬を使っていない場合は、病院を受診しましょう!

💡 「前兆はあるけど、頭痛はそこまでひどくないから大丈夫…」と思っていませんか?

実は、こうした症状があると脳梗塞のリスクが高まることが知られています。頭痛の程度にかかわらず、必ず病院で診てもらいましょう!

⚡ 今まで経験したことのない強い頭痛

普段から偏頭痛がある人は、「またか…」と我慢しがちですが、いつもと違う強烈な痛みには要注意!

🚨 突然襲ってくる激しい頭痛

「何もしていないのに、いきなりピキーン!と走る激痛が…」

👉 これ、脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)が破裂したサインかもしれません。すぐに病院へ!

🆕 頭痛がない人が突然、初めての頭痛を経験

普段、まったく頭痛とは無縁だったのに、急に頭痛が…。

特に高齢の方は、もともと偏頭痛を発症する確率が低いため、何か異常が起きている可能性が高いです。

🚑 我慢しないで!すぐに病院へ!

「とりあえず様子を見よう…」と放っておくと、取り返しのつかないことになる可能性も!

少しでも「いつもと違う」「おかしい」と感じたら、すぐに病院で診てもらいましょう!

📝 まとめ:頭痛は放置しないで早めの対策を!

頭痛にはいろいろな種類があり、整体やセルフケアで和らげられるものもあれば、すぐに病院に行くべきものもあります。

特に、突然の激しい頭痛や、今までに経験したことのない痛みは、重大な病気のサインかもしれません。

「いつもと違う」「なんか変だな」と感じたら、我慢せずにすぐ病院へ!

また、日頃から食事・睡眠・ストレス管理を意識して、頭痛を予防することも大切です。

小さな積み重ねが、快適な毎日につながりますよ!

あなたの健康は、あなた自身が守るもの。できることから始めてみましょう! 💡